19/10/2006

Ce Manet Minerve

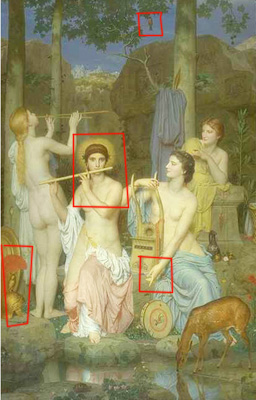

Dans le somptueux catalogue qui accompagne l'exposition «Charles Gleyre, le génie de l'invention», un texte m'a particulièrement intrigué: il est signé Philippe Junod et il décortique un tableau de 1866, que voici (malheureusement légèrement tronqué):

Charles Gleyre,«Minerve et les trois Grâces», 1866, huile sur toile cintrée, 226 x 139 cm, Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts.

Cette peinture est considérée depuis longtemps comme incompréhensible et Charles Junod fait brillamment la liste des incongruités, anachronismes et bizzareries de cette composition. Je note au passage, mais là ne sera pas mon propos, que Junod suggère qu'il n'y aurait aucun document iconographique préexistant qui mette en relation Minerve et les Grâces. Il s'agit d'une erreur, puisqu'il y a au moins une occurence de cette rencontre ici:

Atelier de Erasme Quellin, «Le triomphe de Minerve, avec les trois Grâces et Hercule», env. 1650, huile sur toile, 77.5 x 95.3 cm.

D'autre part, cette peinture de Tintoret où on voit Minerve repousser Mars pour, semble-t-il, protéger quelques jolies déesses de ses assiduités, pourrait relever d'un thème voisin de celui qui nous préoccupe, même si ce n'est pas des trois Grâces que Minerve vout éloigner Mars, mais de la Paix.

Tintoret,«Mars chassé par Minerve», 1576, huile sur toile, 146 x 167 cm, Venise, Palazzo Ducale

Fin de la parenthèse, ce n'est pas de cela que je veux parler maintenant mais d'une rivalité entre peintres.

Nous sommes donc en 1866. Gleyre n'est plus tout-à-fait en vogue, même si sa petite entreprise tourne encore correctement. Mais Paris a les yeux tournés ailleurs, vers un agitateur nonchalant, snob, sûr de lui, mais surtout parfaitement scandaleux: Edouard Manet. Le «Déjeuner sur l'herbe» a été exposé en 1863 et on en parle encore. En cette année 1866, Claude Monet peint sa propre version du Déjeuner, et Charles Gleyre décide de se mêler de la partie. Il ne le fait pas frontalement bien sûr, il n'en dit rien à personne et rit tout seul de sa bonne blague. Personne ne devinera son intention, volontairement cryptique, à moins que… A moins que, maybe, Manet n'ait vu par hasard la peinture et n'ait remarqué un petit oiseau. Un bouvreuil pivoine (merci Philippe Junod) parmi trois autres volatiles moins visibles, en haut, au centre, dans les feuillages. Il aura alors sûrement fait ce rapprochement:

et…

Là, Manet s'arrête et observe, intrigué. Le vieux maître aurait-il envie de lui dire quelque chose?

D'autres élément lui apparaissent alors, d'autres détournements subtils:

Une clairière, un point d'eau, quatre personnages… La scène a quelques ressemblances. Mais il y a surtout des différences:

Ce visage de la baigneuse nue qui regarde le spectateur, ce regard qui a tant fasciné les foules, devient chez Gleyre le regard halluciné d'une pythie possédée. Le geste de la main du personnage de droite, montrant le point même qui méduse, qui trappe le regard dans la «partie carrée» de Manet, est détourné chez Gleyre et montre le reflet dans l'eau. Le chapeau de la parisienne décontractée devient le casque de la déesse sérieuse. Et une autre déesse joue de son aulos une mélodie en direction des oiseaux comme pour leur dire que l'art imite la nature.

Manet faisait lui-même le geste de la main qu'on voit dans «Le déjeuner sur l'herbe», souvent lorsqu'il était en présence d'une bonne peinture. Il accompagnait son geste d'un claquement de langue et disait: «C'est ça parce que c'est ça» (source: Antonin Proust). Gleyre semble lui répondre d'un autre geste, plus lucide, désabusé: «Mon pauvre ami, ça, ce n'est qu'un reflet, une illusion…»

02:15 Publié dans Pardon Charles | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : art, arts, peinture, Charles Gleyre, Edouard Manet, Minerve | ![]() Facebook

Facebook

01/10/2006

Stéphane Zaech

Aujourd'hui, (trop) courte visite à l'atelier de Stéphane Zaech.

J'ai déjà tenté, ici ou là, (dans quelque revue anglaise du nord de Londres) de décrire la peinture de Zaech pour celui qui ne la connait pas. Je me rends compte que c'est assez difficile. Mes impressions de la visite d'aujourd'hui: pour Zaech, une peinture est achevée lorsque deux conditions sont remplies. D'abord et surtout il faut qu'un corps (homme, femme, jeune, vieux, beau, laid, nu, habillé à la dernière mode ou en costume de travail, il y a presque toujours une ou plusieurs figures) trouve une posture à la fois singulière, inédite, personnelle et en même temps hiératique, permanente, opaque. Ensuite que s'ouvre un espace qui soit à la fois une conque, une gangue dans lequel le corps se moule et une percée lointaine devant lequel il se révèle. La lumière joue ici un rôle important: les zones le plus claires, les plus colorées sont souvent à la fois la plus proche (le sommet d'un genou, le galbe d'une cuisse) et la plus lointaine (une ville dans la nuit de l'autre côté du lac, un bassin d'eau illuminé, un arbre en fleur sur une colline à l'arrière-plan). L'articulation entre ces deux points lumineux, contradictoires mais également nécessaires, créent un espace à la fois vaste (du très proche au très éloigné) et extrêment dense (le plus proche et le plus lointain ont presque la même densité).

Quand ces deux conditions sont remplies, Zaech passe à autre chose. Quels que soient le «fini» du «dessin» (souvent des grandes zones sont à peines esquissées, ou laissées en suspens), la densité de la couleur (le gris domine), la matière picturale (souvent maigre, sans effets).

C'est, je ne m'en étais pas encore rendu compte, une peinture de sculpteur. On a souvent cité Picasso dans la généalogie de la peinture de Zaech, mais il faudrait insister aujourd'hui sur l'influence de Giacometti, dont Zaech parle souvent, et qui n'a pas vraiment été relevée.

A la différence de Giacometti, qui aura creusé toute sa vie la même figure frontale, toujours le même petit espace entre l'orbite des yeux et l'arête du nez, Zaech, je l'ai dit, tord, pose, assied, agenouille, cambre, tourne les corps dans des postures très diverses. (Ce qui l'amène à peindre par exemple une version nouvelles des Trois Grâces que Giacometti aurait sans doute décrétée impossible). Ces postures sont parfois issue de «choses vues»: telle façon de tenir en équilibre sur des sandalettes à hauts talons ou sur des semelles compensées, et parfois elles naissent du processus pictural: un bras qui tombait par là s'efface et vient se poser par ici, et c'est inattendu. Quand tout est en place, posture vue et posture née du processus pictural ne font plus qu'un(e), et on assiste à l'entrée dans le temps d'une nouvelle façon d'habiter un corps et de le poser dans l'espace.

Parfois c'est presque impossible, et sont alors mis en place, comme dans cette monumentale et tintoresque Descente de la croix, des objets de toutes sortes (fruits, légumes, casseroles de darne de saumon, cordes, échelles, etc) qui doivent maintenir, contenir, un corps qui explose, qui se disloque, qui disparaît dans les espaces qu'il creuse et boursoufle l'espace où celui qui regarde espère encore pouvoir tenir, pour au moins comprendre ce qui arrive. Le corps, ici, ne «tient» plus, et la peinture tout juste. On sent physiquement, douloureusement, quel vide doit s'ouvrir pour que puisse advenir non pas un autre simulacre de simulacre mais — quoi? une petite parcelle de cette continuité du corps qu'on appelle — comment déjà? la mer allée au soleil.

00:55 Publié dans regarder de la peinture | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : art, arts, peinture, Stéphane zaech | ![]() Facebook

Facebook